沒了文思的雅集

故宮現在展出的「以文會友-雅集圖展」中大致可以分成三個區塊來看,其一是以王羲之在西元353年3月3日舉辦的「曲水流觴」為後世創作雅集圖的原型,其二是北宋王詵在自家園林舉辦的「西園雅集」,其三是唐太宗在做秦王時建「文學館」,收聘賢才,以杜如晦、房玄齡等十八人為學士,又命畫家閻立本為十八學士畫像, 即為「十八學士寫真圖」。從這幾個原型來看,都有一個共同的特色,就是人多,王羲之的曲水流觴,總共有41人應邀參加,王詵則邀了15人,連他自己一共16人,而閻立本畫的「十八學士寫真圖」,顧名思意,也有十八人。因此,論到「雅集」,就應該要找人多人,而且這些人,必定都是當時代著名的文人、書畫名家、得道大師等所謂的「雅士」。但是,在故宮這此的展件中,不乏幾顆「彩蛋」,也就是說,策展人把這幾件作品列為「雅集」,但卻不一定與「集會」有關,接下來要介紹的就是一幅名為「灞橋覓句」的小品畫軸。

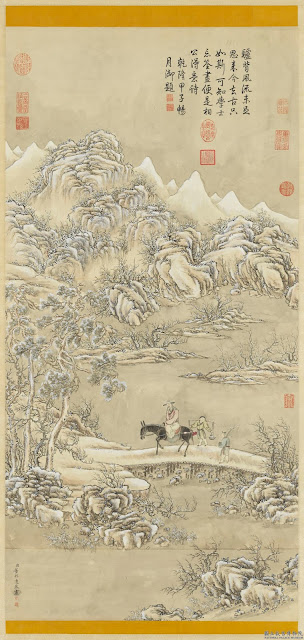

故宮現在展出的「以文會友-雅集圖展」中大致可以分成三個區塊來看,其一是以王羲之在西元353年3月3日舉辦的「曲水流觴」為後世創作雅集圖的原型,其二是北宋王詵在自家園林舉辦的「西園雅集」,其三是唐太宗在做秦王時建「文學館」,收聘賢才,以杜如晦、房玄齡等十八人為學士,又命畫家閻立本為十八學士畫像, 即為「十八學士寫真圖」。從這幾個原型來看,都有一個共同的特色,就是人多,王羲之的曲水流觴,總共有41人應邀參加,王詵則邀了15人,連他自己一共16人,而閻立本畫的「十八學士寫真圖」,顧名思意,也有十八人。因此,論到「雅集」,就應該要找人多人,而且這些人,必定都是當時代著名的文人、書畫名家、得道大師等所謂的「雅士」。但是,在故宮這此的展件中,不乏幾顆「彩蛋」,也就是說,策展人把這幾件作品列為「雅集」,但卻不一定與「集會」有關,接下來要介紹的就是一幅名為「灞橋覓句」的小品畫軸。作此畫作的是清朝的董邦達,董先生宦旅通達,於乾隆六年在編修「石渠寶笈」(記載清代內府收藏的歷代珍貴的書法和繪畫名蹟的專書)之際,奉命入内廷襄事,也參與過編修「西清古鑑」(清朝乾隆年間記錄清宮廷所藏古青銅器的譜錄),一生官運不錯。但是他也畫得一手好畫,尤其以山水畫聞名,是當時一位頗有名氣的畫家,但是因為他忙於公務,畫畫,應該只是他的「副業」,他的畫風遠追 「元四家」(黃公望、吳鎮、倪瓚、王蒙),近學「清初四王」(王時敏、王鑒、王翚、王原祁)。山水畫作品水墨疏淡,設色淡雅,用筆輕柔,皴法松秀,也因為他是從科考開始一步一步走的是文人從政的路逕,反應在他的畫中中,也多具文人情趣。

來看要介紹的這幅被故宮收錄在這次「以文會友-雅集圖展」中的作品。在畫作的左下方看得見「臣董邦達恭畫」的題款,也就表明這有可能是董邦達因為乾隆的旨意而畫,也有可能是董邦達因為某事,畫了這幅畫進呈給乾隆。

我們仔細看這畫,可以看得見畫中的樹枝、樹梢上滿佈白點,而地上又是白白的,一定可以知道畫的是下雪時分,是冬日,滿山遍野都是一片白茫茫的。

您看,不止畫出樹枝上一點一點的白雪,也把在樹枝上的「積雪」畫出來,畫的很真實。而在更遠的山,整片看上去就一片白茫茫的,連山上的樹都看不見,可見雪下的真的很大,也刻劃出這縛畫傳達的溫度:冷。

在這麼冷的七氣裡,怎麼會有三個人在窄橋上?一人騎馬,一人擔著物品,一人手持梅枝。上圖中走路的兩人,容或是騎驢長者的僕役,一肩背著的扁擔裡,應該是一壺酒,至於另一端紅色的有可能是禮物或是其他的物品。老者側騎在驢上,若有所思的略低著頭,視線我下凝視著前方,而驢子的右前腳略抬,把一個行進間的「動勢」表達得很清楚,而僕人與拿枯枝者間的四目相視,以及互相交談的表情,也會讓人有另一種「動勢」的感覺。畫雖然畫的簡單,但整幅畫是「動」的,在寒冷天中,有動作,就也不覺的冷了。

董邦達畫的主題是「灞橋覓句」,在解釋這主題前,我們先來回想一首歌「踏雪尋梅」,歌詞是「雪霽天晴朗,蠟梅處處香,騎驢灞橋過,鈴兒響叮噹。響叮噹響叮噹響叮噹響叮噹,好花採得瓶供養,伴我書聲琴韻,共度好時光。」歌詞中的「灞橋」我們以前都唱成「把橋過」,其是是錯的,灞橋是真實存在的,語出晚唐宰相鄭綮被人問起是否有新作時,他回答說:「詩思在灞橋風雪中驢子背上,此處何以得之?」而灞橋是個專有地名,原指陝西長安(今西安)東郊灞水之上的南北二橋,橋兩側廣植柳樹。唐時長安人送親別友,一般都要送至灞橋,並折柳贈別。此外,明代張岱的「夜航船裡記載:孟浩然情懷曠達,常冒雪騎驢尋梅,曰:「吾詩思在灞橋風雪中驢背上」,所以有「灞橋詩思」之說,董邦達也就藉此典故,把在雪夜中騎驢到灞橋,找尋文思的意境畫下來,簡單的三個人物,有「詩思」,有「尋梅」、「送別」,極是風雅。

董邦達如此畫來詮釋「佳句不易得」,當然有附和文人好詩句難得之情,而也轉換出一種,要有好詩句,就要來灞橋「覓句」的行動。也間接告訴世人,一首好詩,或好文章得來之不易,創作是不容易的。

驢子在古人文化認知裡,是一種卑賤的代名詞。「楚辭」:「駕蹇驢而無策兮,又何路之能極?」蹇的意思就是「跛」,驢子行動遲緩笨拙,一開始就不受人青睞。而自中晚唐以來,出身貧寒、仕途不達的詩人大大增多,驢子也因而大量進入詩歌中,也就是以驢子代表了這種出身貧寒、仕途不達的文人階級。

是否因為這個主題,引發乾隆的詩性,在董畫上題「驢背風流未足思,來今去古只如斯。可知學士忘筌畫,便是相公得意詩。」從意意上看,乾隆似乎並不贊同文人這種「為要獲得文思佳句而去灞橋在風雪中以受苦」的作法。

不論是「灞橋詩思」、「灞橋覓句」或是「灞橋送別」等都是自古以來文人雅士的一種活動,所表達出來的,也是一種自古文人清苦的表現,雖然不一定文人都是這樣,但是,在古代,確實也是代表著文人的一種生活方式。而所謂的文人雅集,也不一定非要與一群人一起吟詩唱和,也可以用董邦達的「灞橋覓句」來呈現另一種文人雅士聚集,這種「雅集」也就代表了一種生活的形式,如果真的遇到「如詩不成」,不一定非要「罰依金谷酒數」,也可以在寒冷的冬天裡,去灞橋自我冷凍一翻,「不經一番寒徹骨,那得梅花撲鼻香」?

乾隆1744年農曆十一月,

根據題名為米芾為李公麟〈西園雅集圖〉所寫的〈西園雅集圖記〉,有十五位文人高士聚集於主人王詵家的園林。參與人士為蘇軾,蘇轍,黃庭堅,米芾,蔡肇,李之儀,李公麟,晁補之,張來,秦觀,劉涇,陳景元,王欽臣,鄭嘉會,圓通大師(日本渡宋僧大江定基)十六等人,這些都是當時北宋最著名文學家、書法家,

留言

張貼留言