這字,這帖,到底好在那裡?

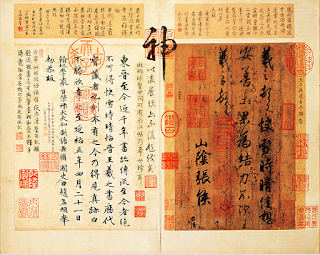

這是東晉王羲之的「快雪時晴帖」,被乾隆收藏在「三希堂」,被乾隆一起收藏在「三希堂」的還有王羲之兒子王獻之的「中秋帖」及王珣的「伯遠帖」,乾隆不僅收在「三希堂」中,還不時會拿出來欣賞一下,終其一生,在「快雪時晴帖」上共題七十餘則詩、跋,總計上萬字,此外,乾隆還在上面親題「神」字,並上鈐「乾隆宸翰」一璽。在御筆籤部分,書有「天下無雙,古今顯對」的評詞,籤上有「乾隆宸翰」、「乾隆御賞之寶」二璽,對此帖給予極高的評價,如此大名氣,卻只是唐代的摹本,不禁要問,到底好在那裡?

這是一封書信,信中只有二十八個字,字字珠璣,也有人稱之為「二十八驪珠」。信的二十八字是:「羲之頓首快雪時晴佳想安善未果爲結力不次王羲之頓首山陰張侯」夠簡單吧,加上標點符號是:羲之頓首,快雪時晴,佳想安善,未果,爲結,力不次。王羲之頓首。山陰張侯。

以前人寫信,信的開頭會先寫自己的名字,「頓首」翻出來就是是「鞠躬」的意思,表明對收信人的尊重。最後,再寫一次「王羲之頓首」,再次表達對受信人的禮貌與尊敬。信的內容是說,方才下了一場大雪,現在放睛。想念著好友,是不是過得很好?然而,所交辦的事,力有未逮,沒有好結果,遺憾不已。最後才是受信人「山陰張侯」。

非常簡單的一封信,為什麼會受到世人如此廣大的重視,是字本身,還是意涵,還是其他原因?那就先看字好了,王羲之這帖,是以行書體所寫,全篇總共只有三行半。第一行的字圓勁古雅,筆畫飽滿,尤其「快雪時晴」四字,非常有力道,但又不失大方優雅。在書寫之間,明顯可以看出王羲之將毛筆尖端會露出來的「筆鋒」,藏了起來,也就是所謂的「藏鋒」,以當時王羲之已是書法大家,卻在寫此帖時,刻意的把自己可以「露鋒芒」的機會隱去,可見他的行事為人,而他在寫這開始第一行的字時,也能感受他的心情是比較穩定的。

從第二行開始,明顯可以感覺他下筆加速了,大概是內容及心情的關係,因為想到朋友,卻不得見,所以心情有點小波動,字體就不如第一行字的圓潤飽滿,看起來有些清瘦,但仍然剛勁有力。尤其「果」與「為」兩字,前字最後一筆,與後字第一筆,一氣呵成,將筆畫與心境,牽連一起。從這裡,可以感受到王羲之書寫時的不平穩心情。要知道,寫書法,也會受到當時心境的影響,其原因可以有很多,就看書寫者當時的情境而定。

第三行其實只有「羲之頓首」再次問侯句。但「頓首」二字其實已經難以辨認,其原因在於「頓首」這兩字,在《快雪時晴帖》中,已經成為一種符號,一種人人都能體會的心境。

雖然趙孟頫在跋中認為此帖是王羲之的真跡,且論斷一件書法品的好壞,不全然看它是否是「真跡」,但王羲之這幅書帖,依據歷代鑑賞家的評斷,由「果、為」兩字觀之,確實是雙鉤填墨,因此,幾乎可以說是摹本,只是這摹本在歷代以來,除真跡以外,可以說是最好的,而且還能被乾隆皇帝譽為「神」品的書帖,一定有其過人之處。

我們也可以跟「平安何如奉橘帖」中「羲之」兩字,就可以看出大概。左邊為此帖所寫「羲之」兩字,右邊是「平安何如奉橘帖」所寫,可以看出差別了嗎,左邊的「羲」字,都已模糊擠在一起,但是千萬不要說,這不是書法中結字的「密不通風」特性嗎,但是我想以王羲之的書法能力,應該還會會到此地步,再說那個「之」字,右邊的看起來就太有型了,同樣是用中峰,但就是一筆到底,毫無拖拉。

我們也可以跟「平安何如奉橘帖」中「羲之」兩字,就可以看出大概。左邊為此帖所寫「羲之」兩字,右邊是「平安何如奉橘帖」所寫,可以看出差別了嗎,左邊的「羲」字,都已模糊擠在一起,但是千萬不要說,這不是書法中結字的「密不通風」特性嗎,但是我想以王羲之的書法能力,應該還會會到此地步,再說那個「之」字,右邊的看起來就太有型了,同樣是用中峰,但就是一筆到底,毫無拖拉。

王羲之的這件作品被乾隆稱之為「神乎技矣」,可見乾隆是多麼的喜愛這帖,如果我們從他在這帖後面的所寫的七十餘則題詩或跋中觀察,題寫的時間都集中在十一、十二、一、二月冬春降雪之際,而內容則幾乎千篇一律的是歌詠瑞雪帶來豐年的吉祥徵兆。可見乾隆對於這帖並非沒有想法,在賞玩之時,在題詩或跋之際,都有他的想法,才會幾乎年年拿出來,年年題寫類似的內容。究其因,如果真的是「瑞雪兆豐年」的話,皇帝在意的是「雪」能不能給國家帶來足夠的雨水,這「雪」會不會造成更多人的饑寒貧病,導致國計民生失衡。

參考資料:

1. 陶玉璞:王羲之「快雪時晴帖」之「接受」研究 ─ 試以乾隆皇帝之題詩、跋語為探討對象

2. 王羲之的「快雪時晴帖」好在哪裡?

3. 王羲之「快雪時晴帖」

4. 故宮博物院

附:快雪時晴帖全幅圖片

這是一封書信,信中只有二十八個字,字字珠璣,也有人稱之為「二十八驪珠」。信的二十八字是:「羲之頓首快雪時晴佳想安善未果爲結力不次王羲之頓首山陰張侯」夠簡單吧,加上標點符號是:羲之頓首,快雪時晴,佳想安善,未果,爲結,力不次。王羲之頓首。山陰張侯。

以前人寫信,信的開頭會先寫自己的名字,「頓首」翻出來就是是「鞠躬」的意思,表明對收信人的尊重。最後,再寫一次「王羲之頓首」,再次表達對受信人的禮貌與尊敬。信的內容是說,方才下了一場大雪,現在放睛。想念著好友,是不是過得很好?然而,所交辦的事,力有未逮,沒有好結果,遺憾不已。最後才是受信人「山陰張侯」。

非常簡單的一封信,為什麼會受到世人如此廣大的重視,是字本身,還是意涵,還是其他原因?那就先看字好了,王羲之這帖,是以行書體所寫,全篇總共只有三行半。第一行的字圓勁古雅,筆畫飽滿,尤其「快雪時晴」四字,非常有力道,但又不失大方優雅。

從第二行開始,明顯可以感覺他下筆加速了,大概是內容及心情的關係,因為想到朋友,卻不得見,所以心情有點小波動,字體就不如第一行字的圓潤飽滿,看起來有些清瘦,但仍然剛勁有力。尤其「果」與「為」兩字,前字最後一筆,與後字第一筆,一氣呵成,將筆畫與心境,牽連一起。從這裡,可以感受到王羲之書寫時的不平穩心情。要知道,寫書法,也會受到當時心境的影響,其原因可以有很多,就看書寫者當時的情境而定。

第三行其實只有「羲之頓首」再次問侯句。但「頓首」二字其實已經難以辨認,其原因在於「頓首」這兩字,在《快雪時晴帖》中,已經成為一種符號,一種人人都能體會的心境。

雖然趙孟頫在跋中認為此帖是王羲之的真跡,且論斷一件書法品的好壞,不全然看它是否是「真跡」,但王羲之這幅書帖,依據歷代鑑賞家的評斷,由「果、為」兩字觀之,確實是雙鉤填墨,因此,幾乎可以說是摹本,只是這摹本在歷代以來,除真跡以外,可以說是最好的,而且還能被乾隆皇帝譽為「神」品的書帖,一定有其過人之處。

我們也可以跟「平安何如奉橘帖」中「羲之」兩字,就可以看出大概。左邊為此帖所寫「羲之」兩字,右邊是「平安何如奉橘帖」所寫,可以看出差別了嗎,左邊的「羲」字,都已模糊擠在一起,但是千萬不要說,這不是書法中結字的「密不通風」特性嗎,但是我想以王羲之的書法能力,應該還會會到此地步,再說那個「之」字,右邊的看起來就太有型了,同樣是用中峰,但就是一筆到底,毫無拖拉。

我們也可以跟「平安何如奉橘帖」中「羲之」兩字,就可以看出大概。左邊為此帖所寫「羲之」兩字,右邊是「平安何如奉橘帖」所寫,可以看出差別了嗎,左邊的「羲」字,都已模糊擠在一起,但是千萬不要說,這不是書法中結字的「密不通風」特性嗎,但是我想以王羲之的書法能力,應該還會會到此地步,再說那個「之」字,右邊的看起來就太有型了,同樣是用中峰,但就是一筆到底,毫無拖拉。王羲之的這件作品被乾隆稱之為「神乎技矣」,可見乾隆是多麼的喜愛這帖,如果我們從他在這帖後面的所寫的七十餘則題詩或跋中觀察,題寫的時間都集中在十一、十二、一、二月冬春降雪之際,而內容則幾乎千篇一律的是歌詠瑞雪帶來豐年的吉祥徵兆。可見乾隆對於這帖並非沒有想法,在賞玩之時,在題詩或跋之際,都有他的想法,才會幾乎年年拿出來,年年題寫類似的內容。究其因,如果真的是「瑞雪兆豐年」的話,皇帝在意的是「雪」能不能給國家帶來足夠的雨水,這「雪」會不會造成更多人的饑寒貧病,導致國計民生失衡。

參考資料:

1. 陶玉璞:王羲之「快雪時晴帖」之「接受」研究 ─ 試以乾隆皇帝之題詩、跋語為探討對象

2. 王羲之的「快雪時晴帖」好在哪裡?

3. 王羲之「快雪時晴帖」

4. 故宮博物院

附:快雪時晴帖全幅圖片

留言

張貼留言