353年3月3日文壇一美事

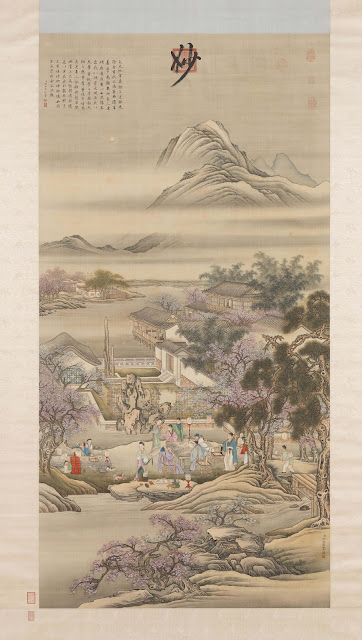

「永和九年,歲在癸丑,暮春之初,會於會稽山陰之蘭亭,脩稧(禊)事也。羣賢畢至,少長咸集。此地有崇山峻領(嶺),茂林脩竹;又有清流激湍,映帶左右,引以為流觴曲水,列坐其次。雖無絲竹管弦之盛,一觴一詠,亦足以暢敘幽情。」這是王羲之在著名的「蘭亭集序」中的起手勢。人事時地物,交待的清清楚楚,這就是文人的手筆,只能說中文造詣太好了,加上王羲之又是大書法家,這篇已失傳的「蘭亭集序」就成了眾人在學寫書法時的重要摹本之一。 王羲之的作品都已經失傳,現今是找不到真跡的,因此歷代以來,不知有多書家留下摹本傳˙世,今天要介紹的是台北故宮博物院所藏,唐代歐陽詢 手摹並刻石的「定武蘭亭」。 歐陽詢受命手摹「蘭亭序」並刻石後,置於唐學士院。安祿山內亂,皇室蒙塵,郭子儀在皇宮得到至塊歐陽詢臨本刻石,在至德(756年)初,把刻石運到靈武。五代梁朝時被移置到汴都,也就是今天的開封。西元946年,耶律德光入侵中原,佔領汴都,滅後晉,947年改國號為遼。但是耶律德光不施仁義,中原民變兵起,他不得已北歸,也帶走了這塊刻石,但因為耶律德光在欒城縣罹患熱病,不像病死在欒城,他死後,這塊刻石就遺失近百年。 直到西元1041年,這塊刻石又出現在欒城某處,定武地方官用重金買下此石,保藏於官庫。這就是後世所稱 的「定武本」,也稱「定武蘭亭」。定武,是今天的河北省定州市。後任的地方官薛師正,監守自盜,演出一場「狸貓換太子」。薛師正與其子薛紹彭(也是北宋的書法家)另外翻刻一石,存在府庫中,卻將真本藏在自家家中。薛師正父子在翻刻時,故意將原石「湍、流、帶、左、右」五字損壞一、二筆,以此做為判斷真偽的依據。因此,定武蘭亭有「損本」和「不損本」的分別,「損本」反而是真本,不損本反而是偽本。 宋徽宗大觀年間,宰相蔡京在官庫中看見「蘭亭石本」,也知道薛家藏有真本刻石,下詔索取。薛紹彭的兒子薛嗣昌不敢隱瞞,進呈宣和殿。之後,金兵入汴梁(今天的河南開封),把宮裡的珠玉珍寶劫掠一空,惟獨沒有損及刻石。留守汴梁的宗澤將刻石送給在揚州的宋高宗,宋高宗十分珍視。1129年金兵進逼揚州,宋室倉卒南渡,宋高宗命內臣將蘭亭刻石真本投於揚州石塔寺井中,本擬事後再取,但卻因宋高宗死後而無人知道此石的下落。 到了明代,揚州石塔寺僧人淘井,發現此碑,碑缺一角,此事被兩淮都轉鹽運使何士英知道,遂呈進皇上。皇上稱何士英天下...